- ブログ 最新情報 -

The tail elevation.

・・・・・・・。

(  ̄ー ̄) ?。

あ。まずいな💦

ん?? ちょっと待って。

大丈夫かも。

「・・ぷすーーー=3・・・」

ほらね。(  ̄▽ ̄)

5勝1負 (  ̄▽ ̄)v

ニュータイプな俺。

何で後肢をトモという??。

DSC_0051

はてさて?何で後肢のことをトモあるいはトモアシというのでしょうか??。

仕事中にテキトーに考えましたが、

たぶん、船の後ろをトモって言うので、そこから発生したのではないかなぁ~~・・・

と、考えました。🤔

正解率65%程度でお願いします。

m(_ _)m

何で船の用語を転用したかといえば、

ギャンブル繋がりです。

うそです。m(_ _)m

恐らくどちらも昔からの乗り物だからではないでしょうか。

有史以前から。

ちなみに、トモとは艫と書くそうです。船の場合。

違っていたらごめんなさい。m(_ _)m

さて、仕事仕事。

土にもぐって考える。

先程更新したので、また今度~~・・・

と、思ってましたが、

書ける時に書いておこうと思い直しました。

下手な絵と字ですいません。m(_ _)m

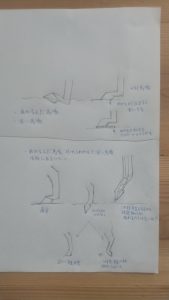

前々回の投稿で、馬場はカタイ(芝馬場くらい)方が良いと書きました。

砂を入れ換えたばかりの深い馬場や、雨でぬかるんだ馬場のデメリットについての考察です。

あ💦別に砂の入れ換えが悪いと言っているワケではございません。💦

砂の入れ換えは大切なことです。m(_ _)m

前回書きましたが、馬の肢のオートメーション的動きはカタイ地面を前提としていると思います。

蹄踵(テイショウ・カカト)が地面に止まることにより、球節は効率良く体重を受け止めまた、蹄踵が地面に止まることにより、球節を効率良く返すことで馬体を前に進めまることができます。

蹄踵が地面にもぐると、効率の良いオートメーションシステムは破綻し腱や靭帯、あるいは筋肉などに無理がかかります。

DSC_8018

また、後肢にありがちだと思うのですが、

馬場が深いと蹄尖(テイセン・つまさき)が下に向いたまま体重を支え、次のモーションに向かうということで球節あたりが腫れるのではないか?と研修の際に藤平会長から教えていただきました。

間違っていたらすいません。m(_ _)m💦

なるほど、🤔

確かに蹄は蹄底、蹄負面(蹄鉄を着けている面)で体重を支えることになっており、蹄尖が地面に向いたままの骨の配置で体重がかかると指関節面に無理がかかると思います。結果、球節の炎症が起こりやすいです。

馬を登り坂で歩かせるとかなりの頭数が蹄尖しか地面に着かないのがわかると思います。

平坦な路面では目立ちませんが。

私は恐らく背中とかが痛いからトモアシの蹄尖しかつけられないんじゃないかな~・・・と思っております。

以上、土にもぐって考える でした。m(_ _)m

ちなみに、私の考えですが・・・

エビだの、ナカスジ(繋靭帯炎)だのアシが腫れただの、ツメを起(た)たせろ、臥(ね)かせろイロイロ言われておりますが。

痛いのならば休ませるのが一番ではないでしょうか。

睡眠に勝る薬ナシ。m(_ _)m

前回の補足・その前に。

前回の「雨が降るとアシが腫れる」の補足をしようと思いました。

が、

その前に基本的なコトを再度お話ししようかと思いました。

しつこくてすいません。m(_ _)m

馬の肢(アシ)の腫れは浅屈腱の炎症が主で、次いで繋靭帯の炎症が多いと思います。

深屈腱は浅屈腱より太いので、めったに炎症を引き起こすことはありません。

深屈腱が断裂(微細な)をする前に、帯状の薄い浅屈腱が先に断裂し疼痛を訴えるからです。

浅屈腱はいわゆるエビというやつです。

浅屈腱と深屈腱にはそれぞれ浅指屈筋腱、深指屈筋腱という正式名称があり、肢先(アシサキ)の骨には腱が付着してますが、その反対側には筋肉がありその筋肉が緊張、収縮することで肢先の腱が引っ張られ、それに付着している骨が動く仕組みとなっております。

また、腱の伸び率は2~5%とも言われ(1mで2~5cm伸びる)、その伸縮性を利用してゴムバンドやバネのようにエネルギーをため込み弾発力を生み出しているとも言われております。

また、前回もいいましたが、青木先生の若き日の研究で馬は歩き始めは筋肉を使うが、動き始めたらほとんど筋肉を使わずに歩いているという筋電図を用いた結果が報告されており、その事から馬は肢をほぼ自動的に動かしていると言われております。

肢を前に振り出し、伸ばし、体重を支え、蹄を反回させ、また前方に振り出す・・・という繰り返し。

このオートメーションシステムにより馬はあまり疲れることなく遠くまで移動できます。

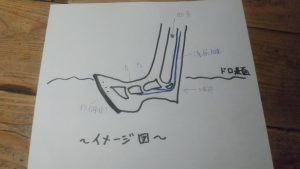

DSC_8017

図に描きましたが

浅屈腱は第一指骨(繋骨・P1)、第二指骨(冠骨・P2)に付着しており、主に球節の上下運動に関与していると思います。

体重の負荷で降りてきた球節を下支えしショックを吸収しつつ、弾発力を使って元の位置に戻すという。

繋靭帯との共働作業です。

深屈腱は第三指骨(蹄骨・P3)に付着しており、蹄骨の可動に関与しています。

深屈腱が引っ張られることにより、蹄が地面をとらえます。

言い換えると深屈腱の働きにより、馬の肢はツナギの裏側を地面に当てることなく歩いたり走ったりすることができると言えます。

以上、馬の肢先の基本的なことでした。

m(_ _)m

オマケ

Bionic Boots

↑

私は超個人的に、馬の肢はこんなシステムで動いていると思っております。

なんとなく飛節に似てるし・・・。🤔

このブーツはダチョウのアシのシステムを模したそうです。

雨が降るとアシが腫れる。

雨が降った馬場で乗るとアシ(肢)が腫れるのは、きっとこういう感じだからだと思います。

イメージ図はイメージをつかんでもらいやすくするため少々オーバーに描いてはあります。

m(_ _)m

馬は本来カタイ草原で生活してきた動物なので、カタイ地面を前提として肢が半自動的に可動する仕組みになっております。

カタイとカタカナで表記しているのは、カタイイメージがわりかし曖昧だからです。

私としては草原や芝馬場くらいのカタサのイメージです。

「馬の肢が半自動的に可動する」というのは関東装蹄師会が主催している青木先生の馬学講座を聴いていただいている人は納得していただいていると思います。

平たく言うと、雨が降って水捌けの悪い馬場では球節が過度に沈下し、浅屈腱に過度の負荷がかかり、屈腱炎(いわゆるエビ)になってしまうということです。

DSC_7910

腱は健康な馬であっても微細な損傷と回復を繰り返しており、過労や加齢、度重なるストレスなどでその修復バランスが崩れて発症すると思います。

雨の日は老齢馬はなるべく控えるとか・・・

なるべく固そうな場所を選んで走らせるとか・・・

乗り終わったら肢を冷やしてあげるとか・・・

が良いかと思います。m(_ _)m

蹄踵の沈み込みを軽減させるため、エッグバーや長い鉄尾が有効ですが、少し良くなったからとまた濡れた馬場で乗ると、エッグ部分や長い鉄尾が馬場からの蹄の抜けを悪くし、かえって逆効果や落鉄の原因となります。

もし屈腱炎になってしまったら、しっかりした休養、アイシング、固く(コンクリートやアスファルト)平らな路面での曳き馬がヨイかと思います。

m(_ _)m

秋になりました。

すっかり秋になりました。

秋といえば溶接です。d (  ̄▽ ̄)

夏はね、扇風機やクーラーやらで電気を取られて、溶接機が思ったように作動しないんですよね~。

取説を読むと、どうやら電流が不足するとダメみたいです。

私は以前研修会で教えていただいた半自動溶接機を使用しておりますが、夏場はトリガーを引いてもプスンプスンとしかいわずにスパークしてくれませんでした。

電圧が低いからかな~・・・ と、思っていたのですが、どうやら電流のようです。

(確証はありません)

DSC_7786

溶接が不完全だと、時間もかかるし、ブリッジ(鉄橋)がはずれてしまうこともあります。

( ´△`)

大変申し訳ない状態です。

扇風機の季節も終わり、滞りなく溶接ができるようになりました~♪。😌

仕事先で行き逢ったNさんはどんな溶接機を使っているのかと見せていただきましたら、充電式の溶接機(15万円くらい)を使っているとのことでした。

溶接棒を使うタイプ。

15万かぁ~・・・・・・ ( ´△`)

来年の夏まで考えましょう。

鉄とコークスについて。

雨なので投稿しま~す。

装蹄教育センターで必ず使うコークス。

鉄をも溶かすその熱量に泣かされた人も多いかと思います。

キレイなんですけどね~・・・鉄が溶けると・・・

線香花火みたいにパチパチと・・・。

今回はそんなコークスと鉄に関してです。

最近歴史がちょっとマイブームなもんで、すいません。

鉄は紀元前3,500年頃、隕石の中で遊離した鉄(隕鉄という)や、地表に露出した鉄鉱石が火山によって変化したものを利用したのが始めとされています。

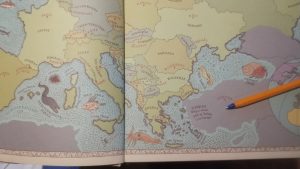

紀元前1,500年、アナトリア半島(現在のトルコのアジア部分)(ボールペン先端あたり)、ヒッタイト帝国が製鉄技術を持った。

当時ヒッタイトでは製鉄技術は国家機密であり、技術者を塀で囲い門外不出とした。

鉄器を持ったヒッタイト帝国は最強となり、古バビロニア王国やエジプトと戦い勝利した。

青銅器より鉄器の方が硬く、強い。

ヒッタイトの崩壊とともに技術者が離散し、世界に製鉄技術が広まったと言われている。

DSC_7579

日本では弥生時代の紀元前200年頃、青銅器とともに鉄器が大陸から伝わったとされる。

余談だけど、

古事記に出てくるヤマタノオロチ伝説で、スサノオノミコト(天照皇大神の弟)が退治したヤマタノオロチのシッポを切って出てきたのが草薙の剣(三種神器)。これが見事な鉄剣で、天照皇大神に奉納し、現在は愛知県の熱田神宮に奉納されている。

この草薙の剣が日本初の鉄剣だったとか。

で、

ヤマタノオロチとは実は製鉄技術を持った出雲族(たたら技術)だったとか。

❮天照皇大神は高天ヶ原系(天つ神系)、土着だったのが出雲族系(国つ神系)。国譲りのお話し。❯

あるいは、遠くロシアのオロチョン族だったとか。

ちなみに、草薙の剣とは後に転じた名前で、ヤマタノオロチから取り出した時は雨(天?)の叢雲(アメノムラクモ)という名前だったらしい。

なぜ名前が変わったのか、不思議である。

σ(-_-;)

鉄は地中海ラテン語でFerrum、どことなく我々装蹄師のFarrierに似てるね。

たぶん火を扱う者って意味でもあるのかもね。

鉄鉱石を原料に鉄を作るんだけど、最初は森林を伐採して木炭を作って、それで鉄鉱石を溶かして製鉄してたようです。

当然鉄の需要は高く、森の木々は伐採で激減。

イギリスなんかも昔は濃い森林地帯だったのが、この伐採のために原っぱになってしまったとか。

次に目を付けたのが石炭。

ただ、石炭で製鉄をすると、石炭にはイオウが含まれていて、それが鉄にまざるともろくなるんだと。

そこで、

石炭を1,200℃の高温で蒸し焼きにして、石炭の中の炭素以外の不純物を揮発させるんだと。

これが、コークス。

つまり、

コークスを使うことによって純粋な鉄を作ることが可能になったんだそうです。

m(_ _)m

コークスって造鉄でも使ってるけど、その前段階の製鉄で重要な働きをしてたんですね~。

カッコいいハンマーを見つけてしまった件。

昨日、イオンのキャンプ用品売り場で、

カッコいいハンマー🔨をみつけてしまいました。

DSC_7501

DSC_7502

コレ使ってたら、みんなの度肝を抜けそうだ。👍

中世の馬の種類。

パラリンピックのサポートお疲れ様です。

以前娘に連れられて、ハプスブルグ家のコレクション展を見に上野の国立西洋美術館に行ったのですが、そこのミュージアムショップで「騎士の世界」という本があったので買ってみました。

DSC_7498

奇抜なデザインの甲冑って・・・

ターゲットになりやすそう・・・。

(  ̄ー ̄)

DSC_7496

最近なんだか中世に興味が湧いてます。

(  ̄▽ ̄) ← 歴史リテラシー0 (駒場)

DSC_7491

☝️が買った本。

「第6章 馬の歴史」を駈歩で紹介。

騎士は三種の馬を所持すべきされていた。

① 駿馬(クルシエ・coursier)速く走る馬。

② 軍馬(デストリエ・destrier)。(たぶん仏語)

クルシエ、デストリエは戦争が始まるまでは乗らない。

③儀仗馬(パルフロワ)

騎士がそれに乗るのは儀式の時だけ。

ん?? あれ?? じゃあいつ乗るんだい???。

σ (-_-;)

④非去勢馬(ロンサン)

貧しい騎士、盾持ち、聖職者などの汎用馬。

以上の3種類の馬を騎士は所持すべきである。

↑

って、本に書いてあった。

4種類じゃね???。

当時人気だったのはアラゴン(伊)、カスティーリャ(伊)、ガスコーニュ(仏)産。

732年、トゥール・ポワティエ間の戦い後、当時ヨーロッパ原産の馬は小型で軍用には適さなかった。

アラブ人を介してアフリカ産もしくは中央アジア産の重武装でも耐えられる馬がヨーロッパに導入されることになった。

カール大帝自身馬の飼育交配にひじょうな感心を示した。

騎士の甲冑はいよいよ重くなり、100kg以上を支えねばならなくなった。

12世紀にはおよそ170kg、

16世紀にはおよそ220kgも乗せなくてはならなかった。

馬術はもともとは戦闘術、命懸けの戦いから生まれたんですよね。

力強さ、モノ見をしない胆力(鈍力?)、従順さ、瞬発力、小回りなどなどが求められたのでしょう。

馬と人との歴史は長いですね~。😌

あ、コメントができなくなりました。

スパム?が沢山付くとのことで。

m(_ _)m すいません。