- ブログ 最新情報 -

関東装蹄師会・顧問、山本装蹄師へ感謝状。

関東装蹄師会(以下当会)顧問をされている山本隆幸装蹄師が、農林水産省消費・安全局長感謝状を授与されました。

認定資格制度50周年記念式典の際、日本装削蹄協会の発展に寄与した理事経験者として農林水産省消費・安全局長感謝状が授与されました。

山本装蹄師は温厚で優しく美術や自然を愛し、馬のために生涯を捧げ、後進の指導・育成に尽力されました。

また、国内の乗馬専門の装蹄師の先駆けとして装蹄の普及に努め、さらに国内だけに留まらず海外からも厚い信頼を得ております。

さらに乗馬界では国内初の装蹄師会の発起人として「関東装蹄師会(当時、山梨県装蹄師会)」設立に深く貢献されました。

初代会長として装蹄師の育成、技術指導に寄与、その後も日本装削蹄協会の理事に就任、任期を全うし、同時に長きにわたり当会の役員を務め、現在は顧問として組織の発展に尽力されております。

~ 授与者略歴 ~

山本隆幸

昭和25年生まれ

昭和45年 駒場学園卒業、装蹄免許取得、日本中央競馬会入会

昭和57年 指導級認定装蹄師資格取得

昭和58年 日本中央競馬会退会

平成2年 ㈲ホースシュー・ヤマモト設立

平成9年 山梨県装蹄師会を設立、会長就任

平成12年 山梨県装蹄師会を関東装蹄師会に改名し会長就任

平成17年 関東装蹄師会会長を退任、参与に就任

以降、社団法人・日本装削蹄協会理事、関東装蹄師会顧問を歴任

平成29年 公益社団法人・日本装削蹄協会理事を退任

平成30年 公益社団法人・日本装削蹄協会功労賞受賞

雨の日は、繋靭帯。

今日は大雨、そんな日は。

ゆっくりと繋靭帯について考えてみようかと思いました。

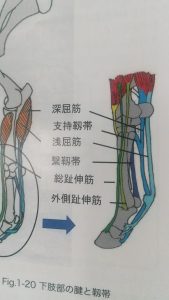

↑ つまり、繋靭帯ってこういう感じ❤️。

カンの良い人はわかってくれたかな??。

石田ゆり子が球節で、キムタクが繋靭帯。

キムタクの両肩が近位種子骨♪。

腕が繋靭帯枝❤️。

英語で言うとサスペンサリー・リガメント。

日本語じゃねーか・・・。 (-_-;)

スペルは調べて下さい。

つまり、「吊り上げ靭帯」ってこと、何を吊り上げているのかと言うと、石田ゆ・・・球節です。

d (  ̄▽ ̄;)

装蹄教育センターでの馬の肢の解剖実習で知られているとは思いますが、死んだ肢を机の上に立てて、上からギュ~~~~っとしっかりと押さえつけます。

この状態ではまだ肢は立った状態なんですが、ハサミでナイフだったかな?で繋靭帯をバツっ❗と切ると、

球節がガタン❗❗と落下し、地面に(机に)ついた状態になります。

つまり、繋靭帯とは球節を吊り上げ、球節の沈下の回復に寄与しています。

起着点は管骨後面の上1/3くらい、途中で逆Y字様に枝分かれし、球節後部で近位種子骨にそれぞれ付着し、さらにそこから前方に伸び、蹄骨前方上部のなんとか突起に付着します。

DSC_7149

↑ 紺色の部分。

DSC_7148

↑ 緑色に塗った部分。

起着点である管骨と繋靭帯の結合部が度重なる運動等でビリビリと剥がれてでしょうか?炎症を起こすことがあります。

それがいわゆるシンカン、「深管骨瘤」だと聞いたことがあります。

結合部を押すと痛がるそうです。

あと、分岐点も構造上弱いので痛みがちとのことです。繋靭帯枝も細くなっているので痛みやすいです。

繋靭帯炎、いわゆるナカスジです。

靭帯も腱と同じスジ系で、成分も同じです。

違うのは、靭帯は骨と骨とを繋いでいるスジですが、腱は筋肉の先端に位置し、骨と結合しているスジです。

強いて違いを挙げると靭帯は自分で骨を動かすことができない(受動的)なのに対し腱は筋肉によって骨を動かすことが出来る(能動的)と言うことでしょうか。

~私見ですが~

スジ系の痛みはたぶん度重なる伸展と収縮で金属疲労のように(針金を同じ場所でグニグニ曲げているといつかは切れるというやつ)腱繊維の断裂が起こっているのではないか?と思っています。

通常の運動でも微細な断裂と修復を繰り返していますが、疲労の蓄積などで修復速度が間に合わなくなっての断裂(程度は色々)かと思っています。

なので、個人的には、肢が腫れて痛いという時には、あれこれ考えるよりも、痛いなら冷やして休ませてあげればよいのでは?と思っております。

乗馬馬ではわりと慢性的にスジ系を痛めてるのが多いと思います。浅屈腱などつねればたいがい痛がります。潜在性が高いですね。

アシモトのスジ系と言えば浅屈腱、深屈腱、繋靭帯の3つが有名ですが、実はそれ以外にも数多くの靭帯が繋ぎ付近、蹄関節あたりを取り巻いております。

そこに組織があって、血液が流れていて、神経が通っていれば炎症が起きれば痛いのです。

蹄の痛みは蟻洞、蹄葉炎、挫跖(ざせき)、過削、釘傷だけではありません。

m(_ _)m

DSC_7145

ただ、どの腱やたくさんある靭帯たちも球節の沈下と元の位置に戻すという作業のために存在しているのだと思います。

最後に、

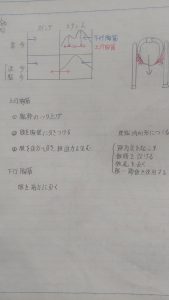

最近思うのですが、馬の「立ち方」による繋靭帯の過度な負担があるのではないかなと。

肢を斜め前に置いて(これはよくいる)、出した肢をつっかえ棒のようにして立っている馬をたまに見ます。

明らかに慢性的に球節(繋靭帯)に負担をかけているだろうと。見えます。

まぁ、正直良くわからんのですが・・・

そんな気がします。

個人的には、この立ち方の変化は背中とかが痛くて、それをかばった結果(身体をよじらせた結果?)、どちらかの(わりと特定)肢を投げ出し、それをつっかえ棒のように立つ的な??。

まぁ、正直良くわからんのですが・・・。

(-_-;)

背中が痛い馬は、上手な人が乗って、しっかりケアしてあげればよいのでは??とか思っております。

おしまい。

m(_ _)m ← 乗れない。

ふと思ったこと。

DSC_7037

3日前にムカデに咬まれました。

これで3度目です。 (-_-;)

現在家にサンルームを建築中なのですが、アルミサッシの網戸を入れて、あれ?裏表が逆かな??ガラス戸を開ける時引っ掛かるな?と、つけ直してる時にどうやら網戸の枠の横の溝に潜んでいたらしく、咬まれました。

ムカデに咬まれるとかなり痛いです❗。(>_<) 最初に咬まれた時はマジ激痛が走りました。 足の親指あたりを咬まれたのですが・・・ 例えるなら、 画ビョウを踏んだ上に肩の高さから広辞苑が角から落ちてきた。 くらいの激痛でした。 もだえました。 ツライのは、蚊とかアブ、ブヨとかに刺された時は刺された場所がわかるのですが、ムカデに咬まれたときは咬まれた場所がほぼ分かりません❗。 毒が強く、痛いのですが、震源地が不明瞭なんです。 咬まれたらポイズンリムーバーなどで毒を吸出し、熱いお湯(ぼちぼち熱いお湯)に患部を浸けると良いそうです。 タンパク質性の毒なので熱で変性させるようです。 ま、やったけど、痛いし、腫れましたけど・・・。 (-_-;) で。 ふと思ったんですが、 馬もムカデに咬まれるんじゃね??。と。 私は身体に不具合が出るとつい馬はだとどうなのか??と考える癖があります。 膝が痛い時、フレグモーネになった時、水虫(蹄叉フラン)、捻挫(繋靭帯炎)した時などなど、やってないのはアキレス腱断裂(屈腱炎)くらいでしょうか?。 過去に何度か原因不明(装蹄師的見解)で突然肢がボン❗❗と腫れることがありまして・・・ 釘も深く無いし、蹄鉄の形状やフィティングも(自分的には)悪くないように見えるし・・・ 何でだろう?何でだろう?? ななな 何でだろう??? 🤔 とりあえずスイマセン💦と言って、 肢を冷やしてあげて下さい。と。m(_ _)m 💦 馬房でムカデに咬まれて、激痛とともに腫れることもあってもいいんじゃないですか~~??。 と、立場的には思うワケです。 なんなら、関係があることを期待しております。 m(_ _)m 馬房、厩舎にムカデがいたら、それを共有することが大事かなと思います。 オガクズと水を好むようです。 ゴキブリなどを食す肉食で、夜行性だそうです。 専用の忌避剤もあるようですが、ハーブ🌿も有効だそうです。 ムカデに咬まれて肢が腫れることもあってもいいんじゃないかな~~。 と、身を挺して考えました。 m(_ _)m

最近までハマっていたYouTubeチャンネル。

最近ハマっていたYouTubeチャンネル。

たぶん北欧?の鍛冶屋さん。

↑

ボタンになってます。

馬の前肢ってこんな感じ??。

Facebookを見ていたら流れてきた。

Facebook版の動画はこちら

トヨタのOBチームが開発したという三輪自転車。

トヨダトライク。

前にも当ブログで馬と前2輪の三輪車との共通点を挙げたことがあった。

今回の動画では、さらにその類似性を深掘りできそうな気がする。

大切なのは2つの✌️特徴、

安定性と運搬性。

低速でも、凸凹道や斜面でも、回転運動でも転倒しない安定性は前が2輪で、独自のシンクロシステムを採用しているから。

前が2輪であることで、前に重い荷物が載せられ、しかも安定感がある。

馬の重い荷物、それは身体もそうだがそこから突き出た太く長い首と、その先に付いている頭であろう。

私は馬も実は前2輪のトライクル(三輪車)だと思っている。後肢は同一軌道を描く1輪で、これは力を直進的に効率よく使うための骨格から来ている構造である。

凸凹道や斜面でのスムーズな動きが馬に似ているとおもうし、たぶん、これに類似した構造を馬が持ち得ているから似て見えると思う。

私が注目したのは、

このトライクの前輪。

通常の前輪が付く場所から短いアームが出て、その先に車輪が付いているということ。

このアームがシンクロして上下することによって、段差や石ころをスムーズに乗り越えたり、斜面を水平・垂直軸を保ちつつスムーズに走ることができるようだ。

馬の肢はその構造上、体重が乗ると突っ張るようにできている。

球節、腕節、肘節では路面の凸凹や石ころの高さの吸収は得意ではないと思う。

私見ではあるが、私はこの3節での高さの調節(吸収)は無理だと思っている。

で。

トライクの前輪の短いアームだが、

私にはこの短いアームが上腕骨に見えてしょうがない。

イメージとしては肘に車輪が付いている感じ。

わかります??。

つまり、上腕骨を上下させることによって、水平性を保持しているのではないか??。

ある程度の凸凹を吸収したり、

回転時の内外の高さ(肢の長さ)の違いを調節したり。

あくまでも私見ですが。

もう少し広げると、

ニガテな手前の回転は、その内側の上腕骨あたり

(肩甲骨ー上腕骨ー肘節)

に不具合があるのではないか??

ということ。です。

しかし、見れば見るほど、豊田トライクの動きは馬の動きによう似とる。

🤔

肩関節が潰れないのはなんでだろう?。

まぁ、大した事ではないんですけど・・・

気になったので、記事にしてみました。

単なる思いつきですので、テキトーに流して下さい。

m(_ _)m

ただ、小さな事象の積み重ねが大きな問題を解決すると思っております。

ふと、ある日思ったのですが、

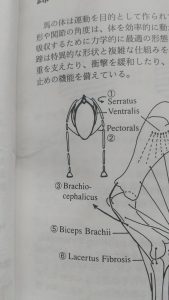

馬の前肢は肩甲骨でその前駆の体重を吊り上げつつ支えていると思うのですが、

よく潰れないなぁ・・と。

DSC_6267

小さめですが、体重400kgの馬として、

前後比 を 6:4 として、240:160(kg)

静止状態でこれだけの体重を支えているわけですが、骨格としては肩関節の所にサスペンションの関係上でしょうか「く」の字型角度があり、重いモノを支えるのに不都合ではないか?? と、思うのです。

前駆は上行胸筋によってハンモックのように吊り上げられているそうです。肩甲骨を起点として。

DSC_6268

DSC_6269

肩甲骨と上腕骨との間につっかえ棒があればいいのに・・・( ´△`)

そう考えると肩関節にものすごい負荷がかかっていると思います。

DSC_6265

個人的に考えたのは・・・

肩甲骨ー上腕骨を上下に開く方向に何らかの力が慢性的に働いている。(のではないか??)

それは、(屁)理屈で考えると「上腕頭筋」が力の方向としてはかなっている。(のではないか??)

あるいは、

肩関節の関節面そのものに肩甲骨ー上腕骨の角度を楽に保持すべく仕掛けがある。(のではないか??)

DSC_6266

ということです。

コロナが一段落し、解剖研修がありましたら是非チェックしてみたいところです。

皆さん、馬の前駆体重を一手に引き受け支えている肩甲骨さんに日々感謝しましょうね。

あと肩関節さんにもね。

m(_ _)m

「ちょっと馬を歩かせてみて」と言われたら。

もし、装蹄師さんに「ちょっと馬を歩かせて」と頼まれたら。

大体の人は大丈夫なのですが、たま~にどうしたらよいのか分からなさそうな人がいらっしゃいますので、装蹄師からのお願いです。

コンクリートやアスファルト敷きの平らで、そこそこ直線距離が取れる場所を見つけて、

「真っ直ぐ」、「スタスタ」歩かせてください。

DSC_6137

つまり、装蹄師としては、蹄が着地する瞬間を主にチェックしたいのです。

写真はやや外側が先着してます。

私個人としましては、100%の馬が平坦踏着(とうちゃく)を望んでいるのか??と思っております。90%くらいでは??。

馬をまっすぐ歩かせるコツは、曳く人がまっすぐ歩くことです。

遠くに目標を置いて、それに向かってまっすぐ歩けば、自然と馬もまっすぐついてきます。(多少の蛇行は大丈夫です)

また、ある程度のスピードがないと逆に馬が痛い部分をかばったりするので、なるべくスタスタと早めの常歩でお願いします。

ほかにも、肢のふり方や、体重の乗せ方、蹄の反(かえ)し方、首のふり方などがスムーズかどうかとかも見ます。

場合によっては小さく回転させたり、8の字に回したり、速歩で曳いてもらったりもします。

もし、装蹄師さんに「ちょっと馬を歩かせて下さい」と言われたら、上記の事に気を付けて、ご協力よろしくお願いいたします。

m(_ _)m

ねぇ♪。

ねぇ~♪。

もしも・・・

もしも産まれ変わったら、蹄のどの部分になりた~い~♪。

私ぃ~~??、

私は・・・ そうねぇ・・・

やっぱり、負面かなぁ~~♪

そりゃあ~、熱いときもあるし、体重を支えて重いし大変だけどぉ~・・・

やっぱり、「蹄」の蹄たる部分じゃない???。スターよね。

蹄壁??あんなのは見てくれだけのメッキよぅ~

まぁ、蹄油塗ってもらってキラキラしてて少しジェラスィーはあるけど、

たまに厚塗りされててウケるときあるは❗️。あんた盛り過ぎよ~って。皮膚呼吸出来ないんじゃない❗️とか。

(゜ロ゜)

一番なりたくないのが・・・

蹄底ね❗

だって考えてみなさいよ~~

「直」よ、「直」❗❗

馬場の砂とか直で受けるのよ❗️。

ボロも直よ~ ( ´△`) やだわ~~

そこいくと負面は鉄にガードされてるから楽勝よね~、「負け」っていう字が少しイラッとするけど・・・。

直であんなに砂とか食らってたら、そりゃあ薄くもなるわよ~。毎日サンドペーパーかけられてる感じ??。

あと小石❗

あれは激痛よね❗️。

あ~ もう考えただけでゾワッとする。

蹄叉も大変よ~

あのね、ここだけのハナシ・・・( ̄b ̄ )

みんな「蹄」が体重をさ支えてるって言うじゃない??

アレちょっとウソよ。

だってそうじゃな~~い♪

体重を支えてるのは「骨」なの、だから、その末端の「蹄骨」が最終的に体重を受けてるんだけどね、

その蹄骨が地面に着いてますかっ?って話しよ~♪。

だからさぁ~

ぷよぷよした蹄叉と私達「蹄負面」が蹄骨に降りてきた体重が1次とすると、2次的に体重をさ支えてる感じ~??。私はそう思うのよ~~

まぁ、それでさ、

蹄叉なんかになったら上から下から大変よ~挟まれて。( ´△`)

そりゃあ腐りたくもなるわよ~。

こまるのは蹄支ね。

アイツには何度も何度も裏切られたわ❗️。

(#`皿´)

外国の雑誌とか

American Farriers Journalとか?見てるときれーに蹄支とかあって、上手に鉄が着いてるじゃない??

あー❗️ そうやって装蹄すれば蹄も強くなるのかしら⁉️って、マネしようと蹄支を残すじゃない??

3~4装かけて大事に大事に残すじゃない???。

いよいよ育ってきて、いい感じ~♪って思ってたらさ❗️

アイツ❗ ポロっとおっ欠けるのよ❗️❗

(#`皿´)

今までの時間返しなさいよ❗️❗❗️。

蹄支は別名「チカラヅメ」とか言われてるからっていい気になってんじゃないわよ❗️❗。

でもでもでも~

一番なりたくないのはやっぱりあそこよ~

葉状層。

陽の目を見ないし、ブラックだし~。

注目されるときって蹄葉炎と蟻洞の時?だけ❗️。

色んな仕事させられてるのにぃ~

大変よねぇ~~。

やっぱり、産まれ変わってなるなら、

蹄負面が一番よね~~♪。(゜ロ゜)