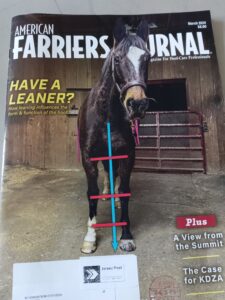

American Farrires Journal 最後に。

アメリカン・ファーリャーズ・ジャーナル

の気になるところを機械翻訳してみた。

正直、上手く訳せてるとは思えないのだが、これが日本人である私の限界だ。

最も納得し、記憶に残ったのが、これ。

上腕骨の(骨頭・肩関節)の向きと蹄尖の向きは同じだということ。だ。(誤訳してたらごめんなさい🙏💦)

確かに肘関節から下肢の関節は前後又は上下方向に可動しやすい関節面となっている。(前膝は若干微妙だけど)直進性に優れている関節面を持っている。ので、横方向にはほぼ動かない。

球節でよじれたりもするのだが、基本的には指(趾)関節面もまた前後・上下方向に優れている関節面だ。

つまり、蹄の内向き外向きは割と上腕骨の開く角度に起因するのではないか?。と、言うことだ。

解剖してみると下肢関節面の直進性に本当に感動する。

私も猜疑心は高い方なので、アメリカン・ファーリャーズ・ジャーナルに書いてあったこととはいえ、本当かな〜・・・🤔と、疑いつつも、一つの指標としては使えるのではないか?とも思っている。

蹄尖の向きは上腕骨の角度と(ほぼ)同じである。と。

もう一つ気になったのがこれ。

後肢。

これも正確に訳せているか微妙なのだが、

内側の後肢 Untracking、外側の後肢 Bearing。

英語に詳しい友人からのヒントなのだが、

Untracking・・・運んでいない、小さく使う。とか。

Bearing・・・体重を支える。

つまり、外側の後肢(反手前後肢)が体重を支える肢で、内側の肢は体重負荷が軽い(使い勝手の良い?)肢だということらしい。

装蹄をしていると稀に後肢の不同蹄に遭遇する。

個人的な意見ではあるが、蹄の大きさは日頃の体重負荷に比例すると考えている。(もちろんそれだけではなく、持って生まれた性質などもある)

つまり、もし、右後肢の蹄が明らかに左蹄よりも大きいのであれば、その馬は右後肢が体重を支える時、つまり右後肢が反手前後肢になる時、だから、左手前の駆歩が得意なのではないか??。

という仮説が立てられるのだはないか??。ということだ。

これについても絶対では無いので、もし、後肢の不同蹄を見かけたら、オーナーやスタッフにさり気なく確認してみるのも良いかと思う。

追記

その昔、JRA総研で蹄の裏に加重センサーを着けた実験報告でも反手前後肢に最も負荷がかかっているとの報告があったので、外側の後肢は体重を支える肢だというのは割と整合性はあると思う。

どちらかと言うと、後肢の「内側、外側」というよりも、馬の重心からの距離(手前後肢は近い、反手前後肢は遠い)にヒントがあるのかも知れない。

蹄と背骨を解剖学的に繋げていけたらいいなと日々思っている。

生きているうちは無理だとは思っている。