- ブログ 最新情報 -

謎スイッチ。

高校1年の時に初めて曲げた蹄鉄

私は私立駒場学園高等学校出身の装蹄師です。

その昔は、装蹄師になる為には、日本装蹄師会が主催する長期講習(半年)、短期講習(1ヶ月?)、そして、駒場学園高等学校・装蹄畜産科・装蹄コースを卒業(3年)する。という3通りの装蹄師資格の取り方がありました。

私立駒場学園高等学校とは、元を辿ると旧陸軍獣医学校に端を発し、獣医部門は日本獣医畜産大学(現日本獣医生命科学大学)となり武蔵境へ、装蹄部門が駒場(地名)に残り駒場学園高等学校となったと聞いております。

現在も母校、駒場学園高等学校は渋谷にほど近い世田谷区にあるようですが、私としましては男臭くもなく馬臭くもない駒場学園には興味がありません。共学になって羨ましくはありますが。

私は中学時代勉強もせず、ムツゴロウさんに憧れる少年でした。

中学校の先生には「藤田君の学力では都立(公立)高校の受験は無理です。」と言われ、父親が駒場学園の普通科の卒業生というコネを使って、当時教頭先生であった岩根先生に父が懇願してバカ息子を入学させてもらいました。そう、私は駒場学園に裏から入ったのです。

そんな私でしたが、駒場学園で

力の門田、技の服部、知恵の青木、糸岡先生、中根先生と、先生方に育てられ馬を通して学ぶ楽しさを知り、バブルと両親のお陰様も相まって大学に進学する事ができました。

そう、私は裏から入学して、進学率を押し上げて表玄関から堂々と卒業した駒場生なのです。✌️(当時は駒場は卒業しましたが、装蹄師になるとは思ってもいませんでした。)

〜ザキヤマ君(仮名)の話し〜

同級生にザキヤマ君(仮名)がいました。

彼を簡単に表現すると、ジャイアンにゴルゴ13の目をつけてドラえもんくらいの大きさにしたヤツです。

入学当初は声も大きく、クラスの注目を集めていましたが、彼の天下は2週間と持ちませんでした。

人は彼を速すぎた男と呼び、知ったかぶりとホラ吹きの二刀流を使いこなし、残り2年と11ヶ月はイジられキャラでした。

卒業以来会っていませんが、恐らく大泉学園あたりで飲んだくれていると思います。

そんなザキヤマ君(仮名)が駒場の卒業式後の打ち上げで珍しく私に良いことを言ってくれました。

たぶん彼にとって、もう、これ以上の名言は出ていないと思います。打ち止めです。

卒業式が終わり、装蹄コースと馬術部の卒業生が集まり、新宿のサントリー館の当時では珍しいカラオケ付きのパーティールームで(昭和は高校生の飲酒はオッケー👌でした。)、

K田先生がニコニコしながら

「おうおまえら❗俺の前でタバコすってみろ‼️。」

で、半分くらいのヤツらがタバコに火をつけたその会の終わりに、

ザキヤマ君(仮名)が私のところにツカツカと寄ってきて、

「藤田ぁ〜(酔っている)、俺には大学に行くような友達はいね〜。お前は俺の誇りだ。こんな俺にも大学に行ったダチがいるんだぜって言うんだ。頑張ってくれよ。ウッシッシ・・・」

ザキヤマ(仮名)、お前(にしては)良いこと言ったな〜(こっちも酔ってる)。

謎スイッチが入った瞬間でした。

そんなワケで、装蹄の事を、ザキヤマ(仮名)に分かりやすいようにと意識しながら(当人は何処で何をしてるかは知りませんが)当ブログを書いておりました。

きっとこういうことが伝わりづらいかな~?とか、こんな事書いたら興味を持ってもらえるかな〜?とか。

2014年から拝命を受けておりましたPC係(インスタも)を退任することとなりました。

読んで頂いていた皆様に感謝いたします。

今後も装蹄学と解剖学とを擦り合わせるべく努力したいと思っております。それは本当に装蹄のせいなんですか?と。

相手は馬という生き物で、ゴールは遥か彼方だとは思いますが、ザキヤマ君(仮名)の思いに恥じぬよう草の根の装蹄師の力になれるよう少しずつ匍匐前進で僅かでも真実に近づけるようにしたいと思っております。

ありがとうございました。🙇

おしまい。

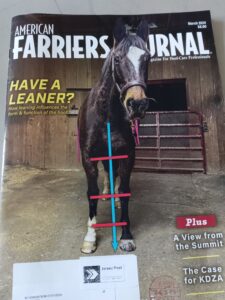

American Farrires Journal 最後に。

アメリカン・ファーリャーズ・ジャーナル

の気になるところを機械翻訳してみた。

正直、上手く訳せてるとは思えないのだが、これが日本人である私の限界だ。

最も納得し、記憶に残ったのが、これ。

上腕骨の(骨頭・肩関節)の向きと蹄尖の向きは同じだということ。だ。(誤訳してたらごめんなさい🙏💦)

確かに肘関節から下肢の関節は前後又は上下方向に可動しやすい関節面となっている。(前膝は若干微妙だけど)直進性に優れている関節面を持っている。ので、横方向にはほぼ動かない。

球節でよじれたりもするのだが、基本的には指(趾)関節面もまた前後・上下方向に優れている関節面だ。

つまり、蹄の内向き外向きは割と上腕骨の開く角度に起因するのではないか?。と、言うことだ。

解剖してみると下肢関節面の直進性に本当に感動する。

私も猜疑心は高い方なので、アメリカン・ファーリャーズ・ジャーナルに書いてあったこととはいえ、本当かな〜・・・🤔と、疑いつつも、一つの指標としては使えるのではないか?とも思っている。

蹄尖の向きは上腕骨の角度と(ほぼ)同じである。と。

もう一つ気になったのがこれ。

後肢。

これも正確に訳せているか微妙なのだが、

内側の後肢 Untracking、外側の後肢 Bearing。

英語に詳しい友人からのヒントなのだが、

Untracking・・・運んでいない、小さく使う。とか。

Bearing・・・体重を支える。

つまり、外側の後肢(反手前後肢)が体重を支える肢で、内側の肢は体重負荷が軽い(使い勝手の良い?)肢だということらしい。

装蹄をしていると稀に後肢の不同蹄に遭遇する。

個人的な意見ではあるが、蹄の大きさは日頃の体重負荷に比例すると考えている。(もちろんそれだけではなく、持って生まれた性質などもある)

つまり、もし、右後肢の蹄が明らかに左蹄よりも大きいのであれば、その馬は右後肢が体重を支える時、つまり右後肢が反手前後肢になる時、だから、左手前の駆歩が得意なのではないか??。

という仮説が立てられるのだはないか??。ということだ。

これについても絶対では無いので、もし、後肢の不同蹄を見かけたら、オーナーやスタッフにさり気なく確認してみるのも良いかと思う。

追記

その昔、JRA総研で蹄の裏に加重センサーを着けた実験報告でも反手前後肢に最も負荷がかかっているとの報告があったので、外側の後肢は体重を支える肢だというのは割と整合性はあると思う。

どちらかと言うと、後肢の「内側、外側」というよりも、馬の重心からの距離(手前後肢は近い、反手前後肢は遠い)にヒントがあるのかも知れない。

蹄と背骨を解剖学的に繋げていけたらいいなと日々思っている。

生きているうちは無理だとは思っている。

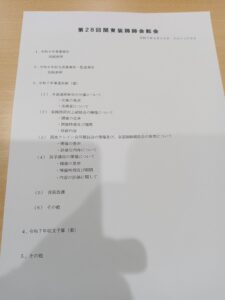

第28回 関東装蹄師会 総会

2025年3月15日(土)

ホテルエルシィ八王子に於きまして

第28回 関東装蹄師会 総会

が行われました。

総会員数50人

出席者 22人

委任状 25通

45/50、過半数により成立。

議長 別府

主な議題。

今年は役員の改選もありました。

新会長 鮎澤邦彦

新副会長 佐藤恭一 柳田篤史

(敬称略)

お疲れ様でした🙇。

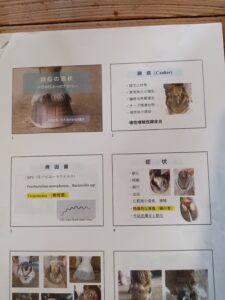

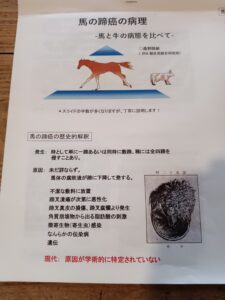

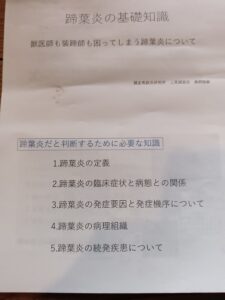

肢蹄管理ワークショップ③

〜 蹄癌 〜

蹄癌とは、いわるゆる「癌」ではなく、主に蹄叉に(蹄叉腐乱が酷くなる)発症する皮膚病?のこと。だと思います。

蹄叉腐乱とは違う、独特の異臭がします。

蹄叉は普通硬いゴム様な質感ですが、蹄癌はどことなくスポンジ様な感じがして、指で触るだけで痛いと反応し、スポンジ様を切ると割とすぐに出血します。

なかなか厄介です。すぐに痛がる、すぐに血が出る。

😩💧

蹄叉(蹄球)の間から角質の紙縒り(コヨリ)状のものが出てくる蹄もあります。

原因菌としてはトレポネーマ(螺旋菌)が疑われているそうです。

トレポネーマは接触感染をするため、装蹄師は患馬を触った場合は鎌、ヤスリ、センカンなどの道具はバーナーなどで炙って滅菌して下さいとのことです。

可能なら、蹄癌の馬匹はその現場では最後にやると感染を防げるとのことです。

管理者も蹄癌罹患馬を裏掘りした際には、テッピは洗うかバーナーで滅菌すると良いでしょう。

蹄癌の蹄を触ったテッピで同馬でも他の蹄は触らない。

右側の写真が割と見る蹄癌の病変。

指で押すだけで痛い💦。切ると出血。

蹄癌は接触感染をするので、蹄癌の蹄を触ったら他の蹄には触らないよう、また、使った道具は必ず滅菌の励行をしましょう。

切り取った蹄角質もちゃんと片付けましょう。

蹄癌が発症したら、装蹄師、獣医師に相談しましょう。

早期発見、早期治療が大切とのことでした。

マゴット(ウジ虫)セラピーも有効とのことです。

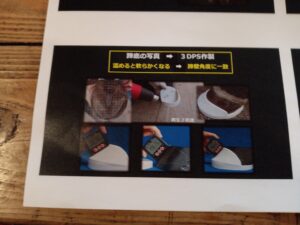

肢蹄管理ワークショップ②

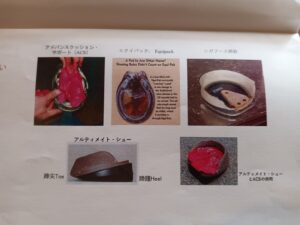

〜3Dプリントシュー〜

JBBA(日本軽種馬協会)事業の一環として、旭川高専とのベンチャーだそうです。

元々は生産地における幼駒の肢軸矯正用のエクステンションとしての技術開発とのことです。

3Dプリンターと3Dモデリングのアプリケーションを使用し、特殊蹄鉄を作成する技術です。

詳しい事は旭川高専・中川佑貴先生、JBBA、JRA金子さんにお聞きすると良いかと思います。

適度な硬度と、輓馬にも対応する大きさ、蹄角度(ヒールリフトやトーリフト)のコントロール、釘を使わない装着など、蹄葉炎や蟻洞などの蹄が痛くて釘が打ちづらい蹄、蹄葉炎や屈腱炎などの蹄骨角度に対して働きかけたい時に大変有効かと思われます。

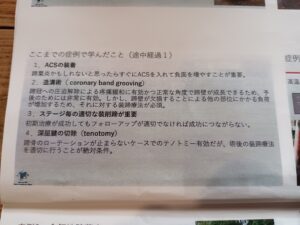

3Dプリントシューのロッカーシュー。

中の窪みはACSなどのクッション材を入れるためのものです。

ロッカーとは、固めるとか鍵をロックするとかのロッカーではなく、「揺れる」という意味のロック、ロッカーのことで、ロッキングチェアーとか、ロックンロールの方のロックです。

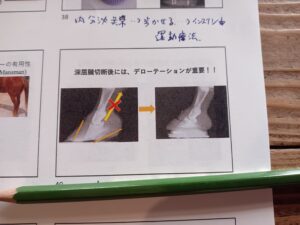

蹄の反回を楽にしたり、馬自身で楽なポジションを探させたりできます。

全方向に回るので、特に横方向へのローテーションに有効です。

実際に3Dプリントシューを使用し、蹄葉炎の治療や深屈腱の緊張緩和に使い効果を得ているとのJRA金子さんの報告でした。

ヒートガンで温めて柔らかくし、装着、硬化することで装着可能とのことです。

正直、蹄角度を挙げたい時、バーウェッジパットを使ってヒールリフトをしますが、1cmくらいでは効果が薄いのではないかと思っています。(場合によりますが)このように、3〜5cmくらいヒールリフトができると助かるなと思いました。

3Dプリントシューは販売も考えているそうです。

以前に比べて高齢馬が増えており、加齢とともに蹄病等も増えてきています。

3Dプリントシューや3Dパット、接着装蹄、クッション材などなど新しい技術の必要性をひしひしと感じております。

蹄「鉄」なんて古っ‼️。

そんな世界がそこまで来ているかも知れません。

(-_-;)

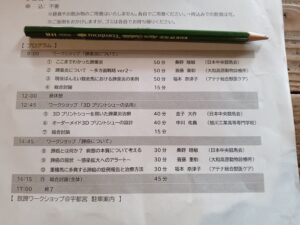

肢蹄管理ワークショップ①

公益社団法人 JBBA 日本軽種馬協会 主催

肢蹄管理ワークショップ(蹄葉炎・蹄癌)

が行われました。

日時 2025年2月22日(土)8:30〜17:00

場所 JRA宇都宮管理事務所(JRA理化学研究所?)

対象 装蹄師、獣医師、馬産業に携わる方

参加費 無料

申込み 不要

ワークショップ・プログラム

例年ですと、クレイン装蹄師会の主催で同時期に「アスリートホースセミナー」が行われており、今年もそれだろう、50人くらいの気の知れた装蹄師の研修会だと勘違いして参加しましたら、ちゃんとした学会のような内容の重い勉強会で驚きました。💦

内容はプログラムの通りですが、主に、蹄葉炎、蹄癌、3Dプリントシューでした。

〜まずは蹄葉炎について〜

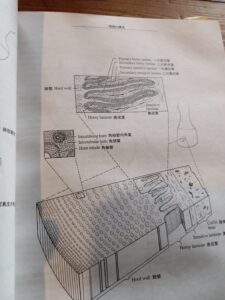

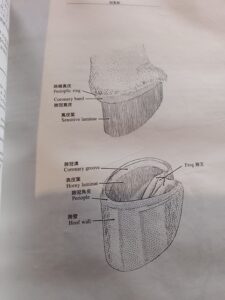

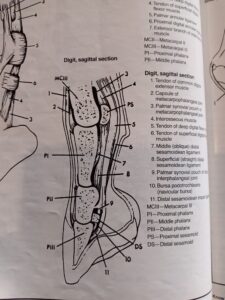

蹄葉炎とは、つまり、「蹄の葉状層の炎症」(真皮葉、表皮葉をひっくるめて葉状層)のことで、上図のヒダヒダ状の部分が炎症を起こして、葉状層の結合が弱くなり、深屈腱の牽引力により蹄骨が引っ張られ回転(ローテーション)、あるいは落ちて(シンカー)しまい、疼痛、不正蹄輪、蹄壁の凹湾を伴う蹄病のことです。

蹄骨(PⅢ)と深屈腱(5)の関係。

蹄葉炎の決定的原因の特定は未だあまり分かっていないようですが、誘因は色々と挙げられるようです。

私も現場では「蹄葉炎とは糖尿病のようなもの、血糖値に関係があると思います。」と、説明しますが、斉藤先生によると、そもそも馬に糖尿病は存在せず、近いのはヒトでいうⅡ型糖尿病(インスリン抵抗性)だとのことです。

血糖値を下げるために分泌されるインスリンというホルモンが効かなくなる病気とのことです。

蹄葉炎になったら???

軽度なら装蹄師に相談、重いなら獣医師にも相談、レントゲン、投薬、手術(深屈腱切除)など、蹄底クッション材や3Dプリントシューなどで適切な蹄骨角度を保持、疼痛回避を促します。

様々な蹄葉炎治療用装蹄資材。

今回のワークショップで思ったのは、蹄葉炎では「インスリン抵抗性」というのがキーワードだということです。

血糖値や血液代謝が問題だということ。(だけではありませんが。)

日々の管理としては、蹄葉炎、蟻洞では体重を減らすのと、糖分の少ない飼料を与えることが大切です。

乾草も水に浸してからあげると糖分が水に溶け出して良いそうです。(詳しくは獣医師さんに聞いて下さい。)

ご褒美であげている氷砂糖、角砂糖もやめたほうが良いのではないかな〜〜と思います。🤔

蹄葉炎についてはブログでも以前にあげていると思うので、探してみて下さい。

🙇 ← あんまり憶えていない。

一度は行ってみたいアイランド♪。

それが、

ランゲルハンス島🏝️😎👍🏄🏖️🍹