- ブログ 最新情報 -

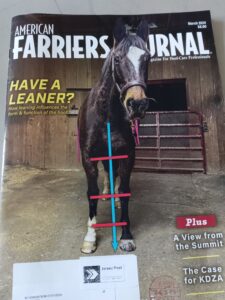

翻訳 American Farrires Journal 抜粋②

American Farrires Journal の記事、

The Anatomy of Leaning (傾きの解剖学)

についての翻訳の抜粋です。

American Farrires Journalを買いましょうね〜。(大人の事情)

基本はグーグル翻訳の文章を抜粋掲載します。

個人的な意見等は[]で。

P.8〜11

Unequal Toeing-Out (不均等な外側へのつま先)[不均等な外向]かな?。

背骨の傾きや湾曲は、さらに直接的な影響を及ぼします。

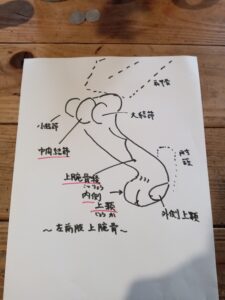

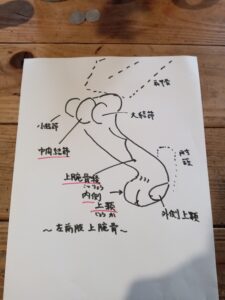

図6は左肩と腕を真上から見た図です。

傾いてる側(凸側)では、胸郭とその上の肉と皮からの圧力により、上腕骨の端と肘関節が外側に押し出されます。

凸側と凹側。

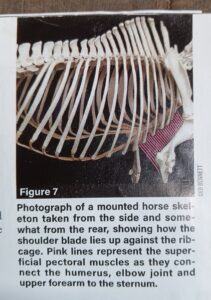

浅筋[浅胸筋?](図2、7参照)は、上腕骨幹部の内側、肘関節の内側、及び前腕の上部を胸骨に接続します。

図2(Bのピンクの部分)

図7(ピンクの部分)

馬が肢から離れる方向に傾くと、凹面側の胸筋が受動的に肘を内側に引っ張ります。[🤔消化不良]

肘関節を外側に押したり内側に引いたりすると、上腕骨頭が回転します。[内旋・外旋??]

図6の画像は、膝の中心面、足首の関節[繋ぎ]の中心面、前蹄の先端の中心線全て真っ直ぐ前を向いている馬をイメージして作られています。

このような馬では、傾くと凸側ではつま先が内側に曲がり、凹側ではつま先が外側に曲がります。

しかし、ほとんどの馬は前に進まず、むしろ両側につま先を出します。[🤔??]

However, most horses don’t forward; rather, they toe on both sides.[原文]

しかし、経験豊富な装蹄師や注意深い馬の飼い主は、馬が両側で同じ程度につま先を外側に向けることはめったにないことに気付いています。

〜略〜

習慣的な傾きには多くの原因がありますが、その一つが優位眼です。優位眼とは、ハンドラーや物体に近づくときに頭を片側に傾けて、優位眼で「視線を向ける」習慣のことです。

眼の優位性は脳の半球構造と視神経が脳につながる方法を直接反映しています。

もう一つの考えられる原因は、その馬の母馬が仔馬に一つのおやつだけを与えることを強く望んでいたということです。[片側の乳頭ってことかな?]

母馬は仔馬が凹面側のみに近づき授乳することを許可し、これにより仔馬は母馬と同じ傾斜/曲線パターンを好む習慣を身に付けます。[信じるか信じないかはあなた次第です。]

他の根本原因も挙げられるが、重要なのは原因が構造的なものではないということである。[つまり理論的ではないってコト?]

〜略〜

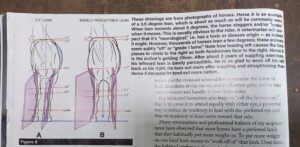

したがって、図8Aは、正常な構造だが傾いた/曲がった姿勢の馬を示しています。

これは彼のつま先を外側に向ける傾向にどのような影響を与えるのでしょうか?。

すでに述べたように、傾いたり/曲がったりすると、両側の上腕骨頭が肩関節で回転します。

上腕骨が回転すると、上腕骨から離れた四肢のあらゆる部分も回転します。[上腕骨の向き≒前膝、管、蹄尖の向きってコト?]

同時に、凸側の前肢のつま先が外側に向くことが少なくなるため、最終的には、凹側の前肢がかなり外側に向く一方、凸の前肢はほぼ真っ直ぐ前方に向く動物になります。

図8Bに示されている馬は著者の去勢馬、オリバーです。

彼は、馬8Aと同じくらい傾く傾向があり、さらに外側に向く傾向を持って私のところにやって来ました。

ここでわたしの馬を例に挙げて、私と装蹄師が訓練を通じて馬の習慣的な姿勢が変わったことを証明しなければなりません。

馬の姿勢と動きをどう結びつけるか、言い換えれば「馬を真っ直ぐにさせる」方法については、次回の記事で取り上げます。[😲おいっ❗💦今でしょっ❗💦]

私がオリバーを訓練する際に努力したのは、彼を柔軟にすること、つまり、彼が背骨をどちら側にも同じように曲げることが快適にできるように手助けすることでした。

これはほぼ成功し、図8Bのオリバーの傾きはほとんど認識できず、胸郭の凸側(青でマーク)は肩の筋肉の向こうにかろうじて見える程度になりました。

これが彼の姿勢にどのような影響を与えているかに注目してください。彼はまだ右足[前肢]の方が左足[同]よりもつま先を外側に向けてますが、傾きはなく、腰、肩の上部、肩の先端、夜目、膝、足首の高さの差はほとんどありません。

〜今回はここまでです〜 🙇

とりあえずグーグル先生に翻訳していただきました。

〜まとめ〜

・背骨の傾き、湾曲、柔軟性は肢蹄に影響をあたえる。

・肢の向きは上腕骨の向きと関係がある。

・凸側は内向に、凹側は外向になりやすい。

皆様、水分と休みをしっかり摂って、頑張って修整、適合してください。

考えただけで、暑い。😩

上腕骨をかじっておいてちょっと良かった♪。😄

もうしばらく。🙇

仕事帰りにハードオフに寄って、キーボードをゲットしてきました。

1,100円。👍

これでノートPC買い替えなくて済むかも🦆。

ε= (-。-;)

動作確認はさせてもらえましたが、ジャンク品扱いだそうです。

装蹄師がみんな金持ちと思うなかれ。😑

翻訳までもうしばらくお待ち下さい。🙇

只今休工中。🙇

先日の連休中の雨の日に。

久しぶりに英語の翻訳をやりませうかとノートPCを開いたら。

キーボードが壊れていることが判明。

あーせっかくの雨なのに、あーそれなのにそれなのに。

そんなわけで現在翻訳作業は滞っております。

残念です。

明日、仕事帰りにハードオフに寄って外付けのキーボードを買ってきます。

今しばらくお待ち下さい。

🙇

翻訳 American Farrires Journal 抜粋①

先日宇都宮の装蹄教育センターにて関東・クレイン装蹄師会・合同競技会/研修会が行われました。

その際に、教育センターの業界関連雑誌の本棚で、アメリカンファーリャーズジャーナルのバックナンバーをごそごそと見ていたら、面白そうな記事がありましたので、グーグル先生の翻訳を頼りに翻訳してみました。(抜粋です)

翻訳作業がAI任せであったり、上手いこと訳せてなかったり、読んでて謎な部分、図と解説がズレているような部分があったりなので・・・

良くて8割程度の信頼度と思って読んで下さい。🙇

あまり大きな声では言えないのですが、著作権等大人の都合がありますので抜粋とさせていただきます。

American Farrires Journalを定期購読しませう。

ちなみに私は英語ができなくて、馬にも乗れません。

🙇

〜The Anatomy of Leaning〜

傾きの解剖学?

The lack of collarbone influences the form and function of the equine hoof.

鎖骨の欠如は馬の蹄の形と機能に影響を与える。

By Deb Bennet,PhD

(だいたい序文は「人には鎖骨があり、馬には鎖骨が無い」ということを繰り返し述べている。)

全ての装蹄師―そして全てのライダーや調教師も―が頭の中に明確にしておく必要があるのは、人間には鎖骨があるが、馬には鎖骨がまったく無いという事実です。

この違いの結果は馬術のあらゆる側面に影響を及ぼしますが、それには馬の蹄の形と機能も含まれます。

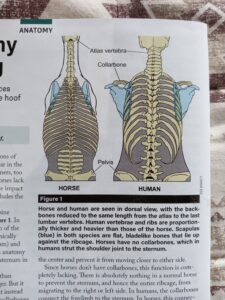

人間の脊椎と胸郭の形状とサイズと馬の形状とサイズの違いを図1(Figur 1)に示します。

(馬と人間を背面から見た図。背骨は環椎から最後の腰椎まで同じ長さに縮尺されています。

人間の椎骨と肋骨は馬のそれらよりも比例して厚く重たいです。)キャプション抜粋

この解剖学的構造を考慮する通常の方法は、鎖骨が中央の胸骨と両側の肩関節を設定するというものです。

しかし、逆に考えてみると、胸骨から外側に向かうのではなく、鎖骨が肩関節から内側に向かうと考えることもできます。

馬には鎖骨がないので、この機能は完全に欠如しています。

通常の馬には胸骨、ひいては胸郭全体が右側または左側に移動するのを妨げるものはまったくありません。

人間の場合、鎖骨は前肢(腕)と胸骨(胸郭?)をつなぎます。

馬では、この接続は完全に筋肉によって行なわれます。(図2)

馬の場合、(鎖骨がないため)前肢と胸郭のどの部分との間にも骨やソケットによる接続はありません。

馬が歩くたびに、胸郭は前肢の間で右または左に移動します。

スペイン乗馬学校の種馬を正面または上方から撮影した映像では、これらの馬が速歩またはパッサージュ走行をしたいるときに、くねくねと動く虫のように見えることがわかります。

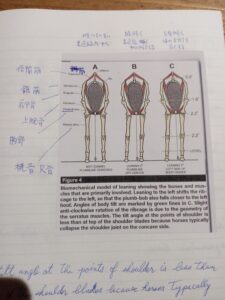

図2に示されている解剖学的構造は、図4に図式的に示されています。

これは、胸郭が傾いたときにどのように、どの程度移動するかを示す生体力学的モデルです。

つまり、前肢を正面から見たときに傾いているように見えるものは、背骨の湾曲に変換されます。(図5)

図4Cと同様に、胸郭は外側の(体重を支える)肩に著しく近づいています。

(馬は一般的に肩関節を凹側に折りたたむため、肩のポイント傾斜角度は肩甲骨の上部よりも小さくなります。)キャプション最後文。

・・・σ(-_-;)・・・ なんのこっちゃ???。

重要そうな文なんだけど、消化不良💧。

これも大事なことが書いてありそうなんだけど、消化不良をおこしてます。特に2つ目の文。

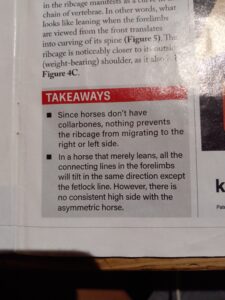

〜まとめ〜

人間には鎖骨があるので、胸郭及び胸骨が鎖骨により体の中央に安定するようになっている。が、

馬はには鎖骨が無いため、歩くたびに、動くたびに胸郭は左右に常に揺れる。

図表はキャプションが入るよに撮影しました。

画像を取り込み、グーグルレンズで翻訳してみて下さい。

今日はここまで。つづく。🙇

雨の日は粛々と。

第17回 関東装、クレイン装合同競技会

2024年(令和6年)6月1日、2日

宇都宮の装蹄教育センターに於きまして、

第17回 関東装蹄師会・クレイン装蹄師会合同競技会及び合同研修会が行なわれました。

・装蹄判断

・造鉄 07タイプ

・造鉄 連尾蹄鉄&07前肢

総合優勝は深水選手(関東装)

2位は諏訪下選手(笠松競馬場)

3位は金田選手(クレイン装)

関東装からは深水選手と猪塚選手が全国大会に出場予定となりました。

懇親会

2日目は森先生の講義でした。

「各種蹄鉄の効果についての文献紹介」について

エッグバー蹄鉄は、蹄が地面に踏着した時は安定感があるものの、逆に、その安定性が指関節等の自由度や柔軟性を阻害しているのではないか?と指摘されておりました。

また、エッグバーは深屈腱を緩ませる性質上、ナビキュラーに有効だと考えられる。とのことでした。

肌寒く、雨も降った研修会でしたが、皆様お疲れ様でした。

🙇

シリーズ上腕骨 4

シリーズ上腕骨の4回目です。

なるべく今回で終わりにしたいです。

上腕骨内側上顆について。

これが今回のキモだと思っております。

浅・深指屈筋を上部へとたどって行くと、浅・深指屈筋にたどり着きます。当然。

浅・深指屈筋はそれぞれ2枚が重なり、上部の腱は1本となり、内側上顆に起着します。(確か・次の解剖時に明確にしてきます。)

下向きの二頭筋のような感じでしょうか。

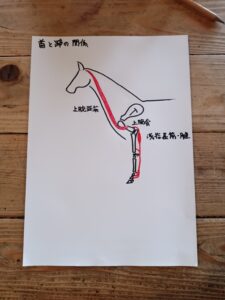

つまり、浅指屈筋・腱も、深指屈筋・腱も、肘の下の裏辺りで合わさり、上腕骨内側上顆に起着しています。

下図では紛らわしいので浅指屈筋・腱しか書いてませんが、起始部は同じなので、ま、いっかー。と。

ちなみにK先生から深指屈筋は羽状筋(伸縮性は乏しいが、収縮力はある)なんだよ。と教えて頂きました。恐らく浅指屈筋も同じく羽状筋だと思います。(この点も次回の解剖で確認しようと思います。)

そんなワケで、

頭頸と蹄とは上腕骨を介して繋がっているんだな~と、思いました。

ここまではfact、事実です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここからは私の個人的仮説です。

頭部と蹄とが上腕骨を介して繋がっている。ということは。

例えば、背中が痛くて頭を上げて走る馬とか、首がガッチガチに固い馬とかって、上腕骨の可動域が制限され(引っ張られたり)て、浅・深指屈筋・もそれにより引っ張られて、テンションが慢性的にかかり屈腱炎になるのでは・・・ないで・・・しょうか。

🤔🤔🤔 仮説です。

もちろん1つのパターンとして。

皆様もこの事実を踏まえて色々と考えてみてはいかがでしょうか?。

あくまでも「仮説」としてですが。

それぞれが考えるの自由です。但し、ちゃんとした論文や研究報告ではないので、「私はこうじゃないかな~と思います。」というスタンスが大事です。

小さい事実をたくさん積み上げて、少しずつ真実に近づけたらいいな〜と思っております。

馬のために。🙇

シリーズ上腕骨 3

シリーズ上腕骨の3回目です。

前回も言いましたが、装蹄師という立場から上腕骨を見る時、3つの部位名称を覚えて頂きたいと思います。

中間結節、上腕骨稜、内側上顆。の3つです。

中間結節は前回言った通り、受動的支持装置(Stay Apparatus)の鍵となっております。

上腕骨稜は、上腕頭筋の付着部位です。

内側上顆は、浅・深指屈筋腱の上部の付着部位です。

今回は上腕頭筋のお話し。

上腕頭筋は頭部と上腕骨とを繋ぐ筋肉です。

上腕頭筋は珍しい筋肉です。

通常筋肉は1つの筋肉、1つの作用なんですが、例えば屈筋は関節を曲げる筋肉、伸筋は関節を伸ばす筋肉とか。

上腕頭筋は1つの筋肉で2つの作用を担っています。

上腕骨側を固定すると、頭を曲げる作用。

反対に頭側を固定すると、肢を挙げる作用。となっております。

また、左右一対あるので、別々に動かすことができます。当然。

上腕骨内側上顆(じょうか)

上腕骨内側上顆・・・覚えづらいな。

上腕骨内側・・・

ジョーカー🎉🎉🎉

つづく。🙇

シリーズ上腕骨 2

スマホも充電されましたし、やっぱしまだ時間あるし、何と言っても、落とし所がそんなにしっかりとしてないのでもったいぶってもしょうがないので、2、書きます。🙇

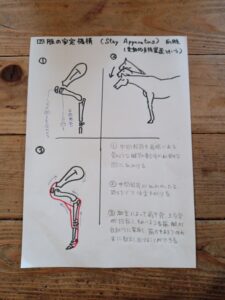

私が思う、上腕骨の最も重要なポイント、それは、

四肢の安定機構(Stay Apparatus.ステイ・アパラタス)に寄与していることです。

受動的支持装置とも、抗重力筋などとも言うそうです。

上腕骨の中間結節の凸部分を肩端にある腱質が固まって骨のようになった部分のわずかな凹にうまいこと引っ掛けることによって、肩甲骨、上腕骨が回転し、それにより筋(前面では上腕二頭筋、筋膜、橈側手根伸筋などが、後面では浅・深指屈筋及び腱が)自動的に緊張し、筋肉(つまりエネルギー)をあまり使うことなく長時間立っていられる。

これのおかげで立って寝る事ができている。

それが、ステイ・アパラタスです。

ちなみに後肢にも同じ自動起立システム的なものがありますが、前肢では上腕骨の中間結節がキーになっていますが、後肢では膝蓋骨(パテラ)がキーになっており、通称パテラロックと呼ばれております。

前肢のそれとは若干仕組みが異なります。

残念なのは・・・

ワタシはこの仕組みがスゴい❗と思って何人かに

ね⁉️😲 スゴいっしょ❗❗っと説明するのですが、

😑・・・・・・ で?。

くらいの反応しか無い事です。

(TT)

個人的には、車で言うところのアクセルでありブレーキであるくらいの基本構造、無くてはならない、当たり前の構造なんだと思っているのですが・・・。

残念。😩 説明が下手なんですね〜。

立つということは歩くより、走るよりも基本的なことで、「立つ」というシステムにステイ・アパラタスが内包されているということは、その後の運動にもその機能(の一部)が生かされているのではないか???🤔と、思うのです。

バラバラの骨でできている肢を一本の棒のようにする機能が備わっているので、駐立時のようにガッチリとはいかないまでも、肢を瞬時に棒状(個人的に肢を棒化すると言っている)して走行中、重たい馬体のつっかえ棒の連続で馬体を前に進めているのではないかな〜。という仮説。

「大地を蹴って」というよりもどちらかと言うと「大地を引っかいて」走っているのではないか??🤔

と。

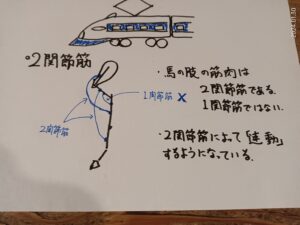

馬の肢って2関節筋で繋がっているので、肢の関節全て(前も後ろも)連動する仕組みになっています。

つまり、前肢では肩関節、肘、前膝、球節、指関節が、後肢では股関節、後膝、飛節、球節、趾関節が連動して動くシステムになってます。球節だけとか、飛節だけとか単一では動かせません。

ん?🤔 迷子ななったぞ。

それたな。話しが。

まぁ、つまり、ステイ・アパラタスって馬の動きにとって大事な基本システムです。ってことが言いたいのでした。

🙇

ステイ・アパラタスとかと馬の動きとかに繋がってくるといいな〜と個人的に思っているのですが、道はまだまだ遠そうです・・・。😩

上腕骨って大事なんです。

シリーズ上腕骨 1

最近どうしても気になっているので、個人的に上腕骨をテーマにしてみました〜。

上腕骨。

ずっしりと重くて、デカくて、硬そうだ。

もし、大きさや質量でその必要性が問われるのなら、間違いなく上腕骨は寛骨に次いで2番目に重要なのではないか??🤔🤔🤔 ← 自分勝手

とすら思える。

(不必要なパーツなんて一つも無いけど)

上腕骨、英語は humerus

発音は難しそうなのでだいたいこんな感じ。

ひ〜むら〜♪。

外から見つけるのも割とカンタン。

肩端と肘をそれぞれ構成しているのが上腕骨。

運動をじーーっと見ていると、上腕骨は上下よりも前後によく動く骨だな〜と思いました。

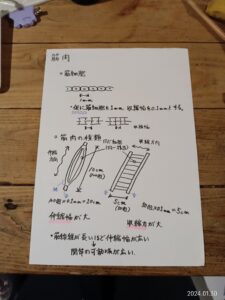

上腕骨の各部名称(オススメ)。

細かく言うともっとあるけど、個人的に赤線ひいた

「中間結節」、「上腕骨稜」、「内側上顆」の3つを覚えてもらうと助かります。🙇

ちなみに、家畜比較解剖図説という古い教科書で調べたところ、上腕骨にはこれだけの筋肉が付着しているとわかりました。

みんな、上腕骨に頼り過ぎだな〜。😩

そもそも何で今さら上腕骨??

恥ずかしながら、浅・深指屈筋腱の起始部が上腕骨だと知ったからです。

それまでは漠然と肘頭(肘の出っ張った骨)にでもくっついてんだろ〜程度としか認識しておりませんでした。💦

(肘頭にも屈筋腱の一部は付着しています。)

ちなみに、小さい話しですが、

屈筋腱って紡錘状筋(いわゆる力こぶ💪的筋肉)じゃなくって、羽状筋(上図の右側、ハシゴみたいな図)なんだそうです。先日の解剖時K先生から教えていただきました。

なので、力(トルク?)はあるけど、伸縮性には乏しい筋肉なんだとか。

寄り道でした。🙇

あまり情報量が多くなると疲れてくるので(私が)、とりあえず今日はここまで。

また(そのうち)続きを書きます。🙇

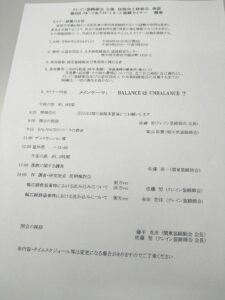

アスリートホースセミナーが行われました。

2024年2月24日(土)

宇都宮の装蹄教育センターにおきまして、

クレイン装蹄師会の幹事によるアスリートホースセミナーが開催されました。

メインテーマは富山装蹄師のバランスについてでした。

今回私は風邪をこじらせ不参加となり、事務局の平野さんに頼んで写真を送ってもらいました。

なので、細部を報告することができません。

まことにすいません💦🙇。

当会からは佐藤恭一装蹄師が「落鉄」についてアンケートとを取り、発表しました。

雪の影響で参加者がいつもより少ないかもしれません。

こういった基礎的な研究が大切だと思います。

参加してないのであまり言えませんが。

クレイン装蹄師の皆様ありがとうございました。

参加された本会装蹄師の皆様もお疲れ様でした。

🙇