明けましておめでとうございます。

2020年も、怪我を少なく、腰と肘、膝に優しく、仕事をしていきましょうね。

昨年末、エクイエンス主催、シャロン・メイ・デイビス先生の解剖セミナーに参加させていただいた折に、会場が日獣大でしたので、構内のどこかに牛の骨格標本はないでしょうか?。と、参加されていた日獣の学生さんに聞いてみました。

優しい学生さんは、先生に聞いてくれて、その先生もほかの先生に聞いていただいて、なんと! 解剖室の隣の部屋から牛の飛節の骨標本を出してきていただけました。

いや~ 勇気を持って聞いてみるもんですね~。

ご協力ありがとうございました。

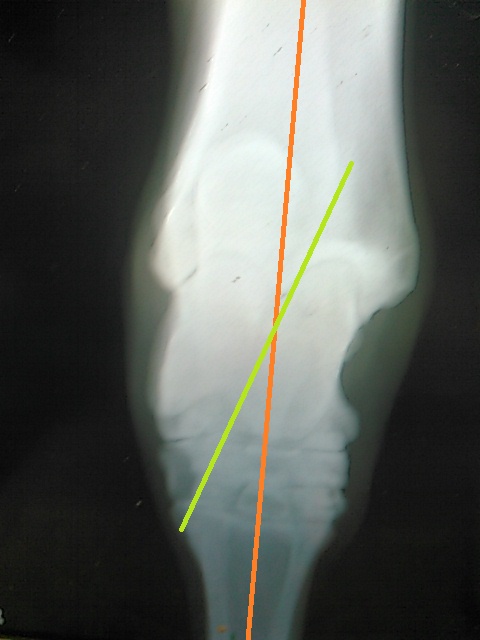

かねてから馬のトモ肢の不具合に疑問を持ち、(トモの跛行は前肢の跛行より奥が深く難しいと思っている)、そのキーポイイントとして飛節の距骨滑車が肢軸に対して斜めになっているのが原因の一つではないのか??との大変身勝手な仮説を立てて、日々考えております。

そこで、

牛の飛節はどうなんだろう??と思い、このチャンスに見てみようと思いました。

日装の森先生にも牛と犬の距骨滑車はまっすぐだと聞いてはおりましたので、ある意味その再確認の作業でもありました。

なるほど!! 牛の距骨滑車は肢軸に対して真っ直ぐですね!!。

なんなら、足根骨の形状も違う感じがしますね。

むむむむむ・・・。 なんでだろう???・・・。

確かに「家畜」とか「牧場」という観点から見れば、牛も馬も似てはいますが、進化の過程では確か6000万年前に分岐した全く異なる動物ではあります。

大きく見ればクジラだってラクダの祖先から分岐しており、牛の仲間に入ると思います。

それでもこの全く異なる進化を遂げた牛も馬も「パテラ・ロック」という膝蓋骨のロック機構を持っており、「立ったまま寝れる」という特技を持ち合わせております。

また、「立ったまま寝られる動物」は恐らくみなこの「パテラ・ロック」あるいは「ステイ・アパラタス(支持機構)」を持っているのではないか?? とも言われています。

では、この角度の違いはいったい何のためなのでしょうか???。

※このまま読み進んでも答えは出てきません。

JRA総研の先生は「牛は闘う動物、馬は逃げる動物だからではないか」とアドバイスをいただきました。

なるほど!!。

私的には、

1.「馬はトモ肢を真っ直ぐに伸ばして運動したい生き物ではないか??。」

そのために伸ばした飛節が戻りづらくなるために関節が斜めになっているのではないのか???。

※これに関しては前述してありますので、詳しくはそちらを読んで下さい。

2.寝ている状態から起立する時、牛はトモ肢から、馬は前肢から立ち上がります。

もしかすると、その辺の機構の違いがあるのかな~~??とも思っております。

また、そういえば牛は偶蹄のほんの1種にしかすぎず、もしかすると家畜改良によって今の体格になったのかもしれないので、偶蹄の大手?である鹿、インパラとかガゼルとか??そういった動物たちにヒントがあるかもしれないとも思っております。

奇蹄のバク、サイの飛節(があれば)の確認もしたいですね。

取り越し苦労かもしれませんが、この謎がいつか解けたら、もう少し装蹄師さんの仕事がやりやすくなるのではないかなぁ~~・・・と、思っております。

上2枚が牛、線が入った2枚が馬の飛節(全部右後肢)です。