装蹄師さんもリモートワーク中です。

解剖研修でこんなことを学んでおります。の、第2回目です。

正直、装蹄師にとってそこまで知る必要はあるか?と聞かれると、どうでしょう??としか答えられませんが、

馬の肢の構造の一つなので、知っていても損はないかと思います。

今日のお題は、紛らわしい前膝上の筋肉の覚え方です。

※それでもかなりフワッとしておりますので、詳しいことは獣医の先生か直接本で調べてみて下さい。

~前腕部の筋肉~

馬の前膝の直上部、人間でいう腕(手首と肘の間)の筋肉です。

手持ちの本を何冊かひっくり返して確認してはみたのですが、正確には分かりませんでした。

恐らく概ね4種類の筋肉があると思います。

皆さんもご承知のように、人間の腕は2本の骨、撓骨(トウコツ)と尺骨(シャッコツ)で形成されております。

撓骨は撓む(たわむ)という意味で、尺骨は1尺(30.3cm)という長さを(測る目安)に由来するそうです。

2本の骨が捻じりながら交差をすることによって、肘から先や手首を内転、外転することができます。

腕の骨が2本だから、パチンコができるのです。

あるいは「ただいま~」とドアノブを回して家に入れるのです。

当然馬はその2本(撓骨、尺骨)が癒着し内転、外転はできないので、パチンコもできなければ、家にも入れません。

さて、この前腕部には4種の筋肉が付着しております。(たぶん4種類)

屈筋2種と、伸筋2種。(って教わったような気がします。)

橈側と尺側、それぞれに屈筋、伸筋。

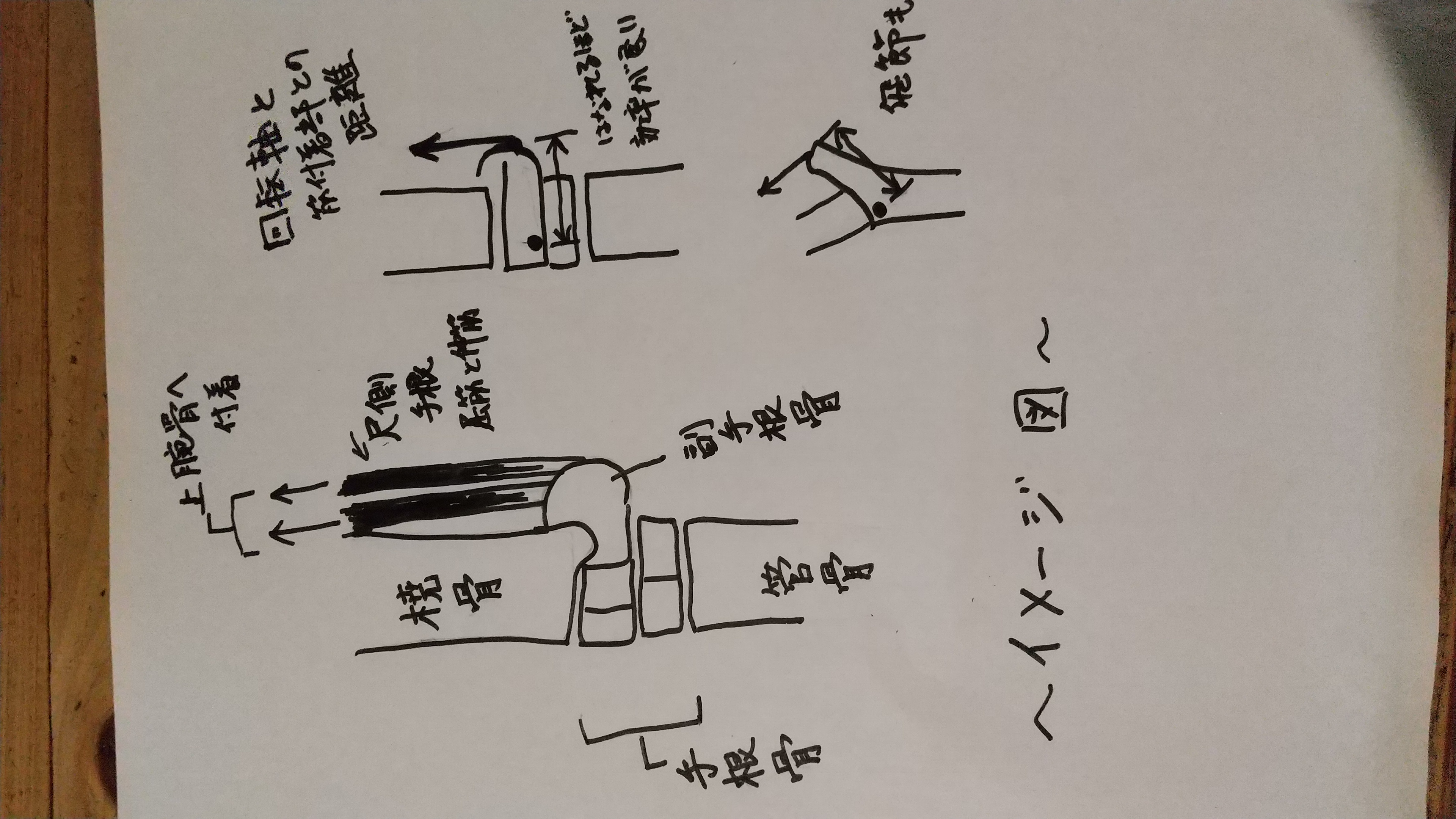

つまり、撓側手根屈筋、撓側手根伸筋、尺側手根屈筋、尺側手根伸筋の4種類です。

手を握るのが屈筋、手のひらを伸ばすのが伸筋です。

では、撓側と尺側はどうなの??? と言うと、

親指側が撓側、小指側が尺側 となるそうです。

で、馬に置き換えると、親指側が頭、小指側がしっぽ向きで、手のひらは馬体の内側に向くそうです。

まぁ、人間の「気をつけ」状態と同じですね。

すなわち、肢の内側に屈筋、外側に伸筋という配列になります。

当然キッチリと4等分はされてないので、だいたいそんな感じです。

~裏切り者の話し~

本来は屈筋は関節を屈曲させるための筋肉で、伸筋は関節を伸展させるための筋肉ですが、この4種の筋肉のうち1つだけ裏切り者がいます。

伸筋の仮面をかぶった屈筋が一人います。

犯人の名前は尺側手根「伸筋」さんです。

尺側手根「屈筋」と、尺側手根「伸筋」は両方とも前膝裏の出っ張りである副手根骨に下端が付着し、両方とも共働して腕節の屈曲をしているそうです。

つまり、尺側手根伸筋は伸筋とは名ばかりの屈筋だったのです。

これは大変珍しいようです。

解剖学の名称って、働きで決めてるわけじゃないのね・・・。

ちなみに、副手根骨が後ろに飛び出てる理由は、

1つは関節の回転軸から離れた所に作用点?を持ってきた方が、力の伝わり方、効率がよいからです。

たぶんショベルカーのバケットと油圧シリンダーの関係に似てると思います。

また、関節の回転軸と作用点?との距離との関係は、頭蓋骨と頸椎、肘関節、飛節など不自然な出っ張りにも見られると私は思っております。(肘節、飛節はストッパーとしても出っ張っている。)

2つ目は副手根骨が後ろに出っ張ることにより、深・浅屈腱のガイドの役割をするそうです。

リール竿のガイドと同じですね、このガイドがあることにより、腕節が屈曲しても屈腱が前膝裏にしっかりとくっついていられるのです。

馬の身体ってよくできてますね~。