休みなので、朝からPC係のお仕事です。

まずは、前回の「地下鉄がどこからはいったか以来」というボケが馬頭観音と重複していたことを深くお詫び申し上げます。

すいませーーーん!!

(゜ロ゜;

いいよ~~

( ´△`)

吉本新喜劇見てないとわかりませんね・・・。 関西の方々はおわかりかと・・・。

関東装蹄師会の役員のPC係も2期の3年目となり(1期2年)、まさか2期目がやってくるとは思っておらず・・・。

まぁ、それではセカンドステージということでもう少し装蹄師らしいい記事を、と、「好きに書いてよろしい」という原点に返り書いております。

引き続き書き捨て御免。

なぜ?? 飛節の距骨滑車の関節の軸が斜めなのか??? と。

前回も言いましたが、蹄骨、冠骨、繋骨、管骨の関節は概ね肢(趾)軸に対して垂直、地面に対して水平です。(前望から)

これはだれが考えても馬体(肢)と地面との力のやりとりをスムーズに伝え合うのに好都合の設計だと言えます。

それなのに、管骨直上の飛節の距骨滑車の関節軸はナゼか軸をずらしてナナメ下外側を向いております。

前回の写真を見ていただければわかりますが、外望の肢軸はまっすぐですので、後膝からくる脛骨(腓骨)がズレた距骨滑車に合わせてナナメにつながっているわけでもありません。

明らかに、距骨滑車の関節だけがズレています。

??? なんででしょうか ???

外望上の肢軸はほぼ後膝、飛節、管と一直線上なのに、距骨滑車はナナメに???。

つまり、力を伝わりづらくさせているのか???。 σ(-_-;)

で、日々なんとな~~く考え続けた結果。 あ(電球点灯!)

もしかして、飛節って、「曲げたくない関節なのではないか?」と思い付きました。

押してもダメなら引いてみな的逆転の発想。

馬って、走ってる時って、飛節を曲げてねんじゃね??。

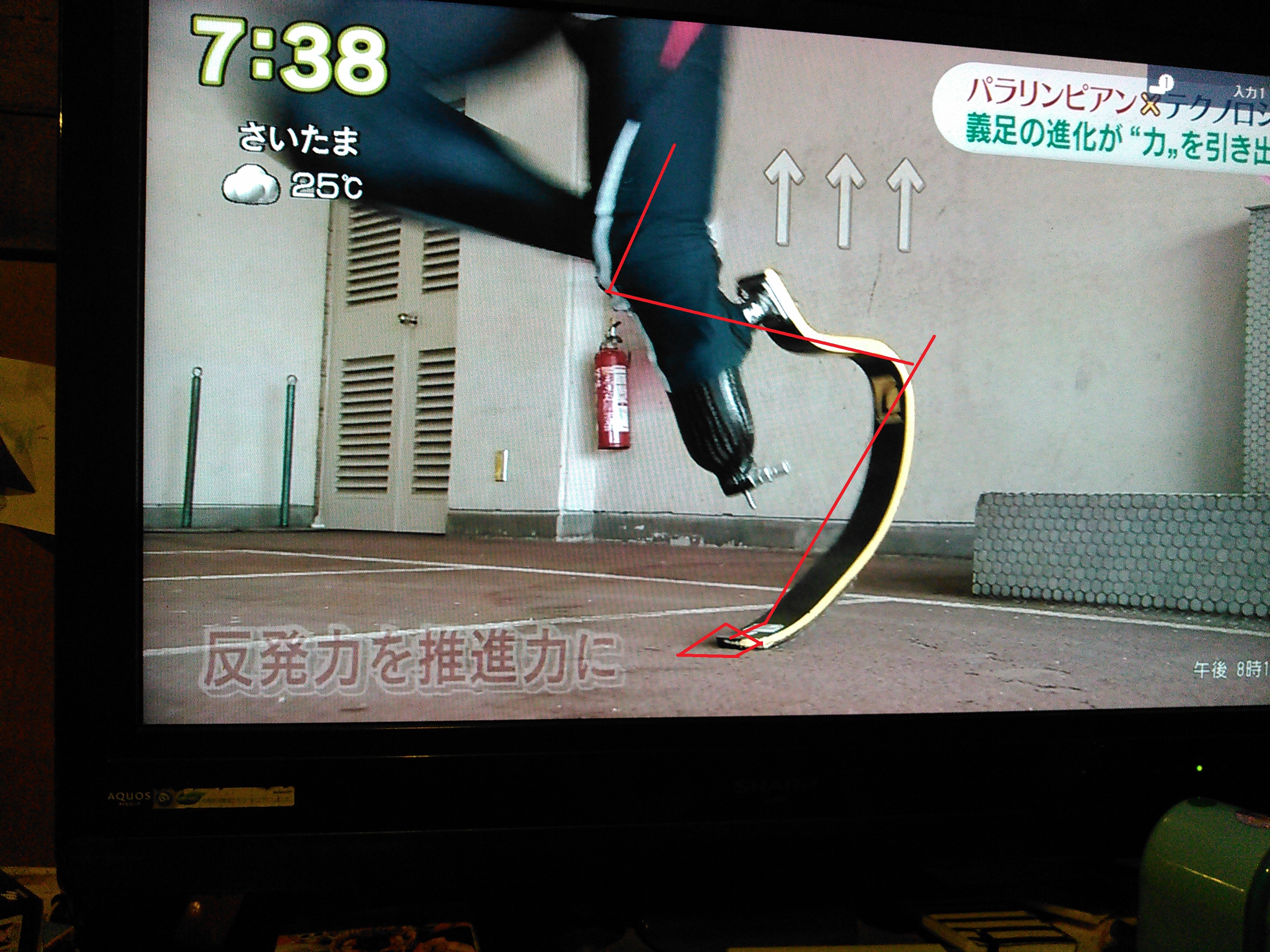

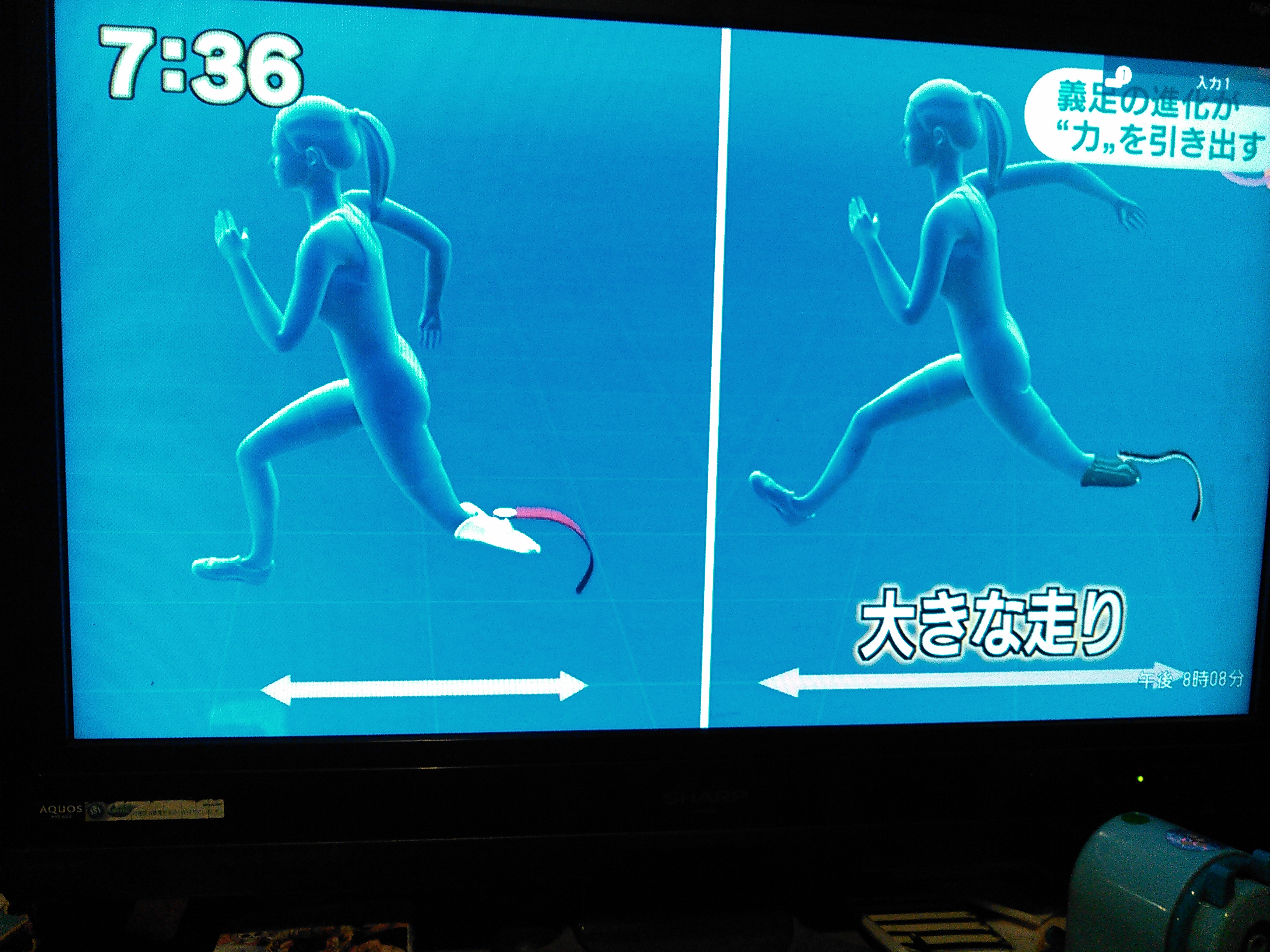

つまり、人間の走法のように筋肉を思いっきり使って足の関節を屈曲、伸展させて走るのではなくて、飛節を突っ張って、腱、靭帯の弾性で(馬体重を使って)ビヨーーン、ビヨーーーンって跳ねるように走っているのではなかろうか???と。

そういえば青木先生も馬の走りは「ホッピング」だ。と当会主催の馬学講座でおっしゃっていた。

え?でも、飛節って曲がる関節じゃん・・・ と思う人もいて当然。

たぶん、飛節を曲げるのは肢を前に出すとき(だけ?)ではないでしょうか?。

後肢で地面を蹴った(私的には地面を引っ掻いた)後に。

あ、頭脳労働が疲れてきたので今日はこのへんで・・・。

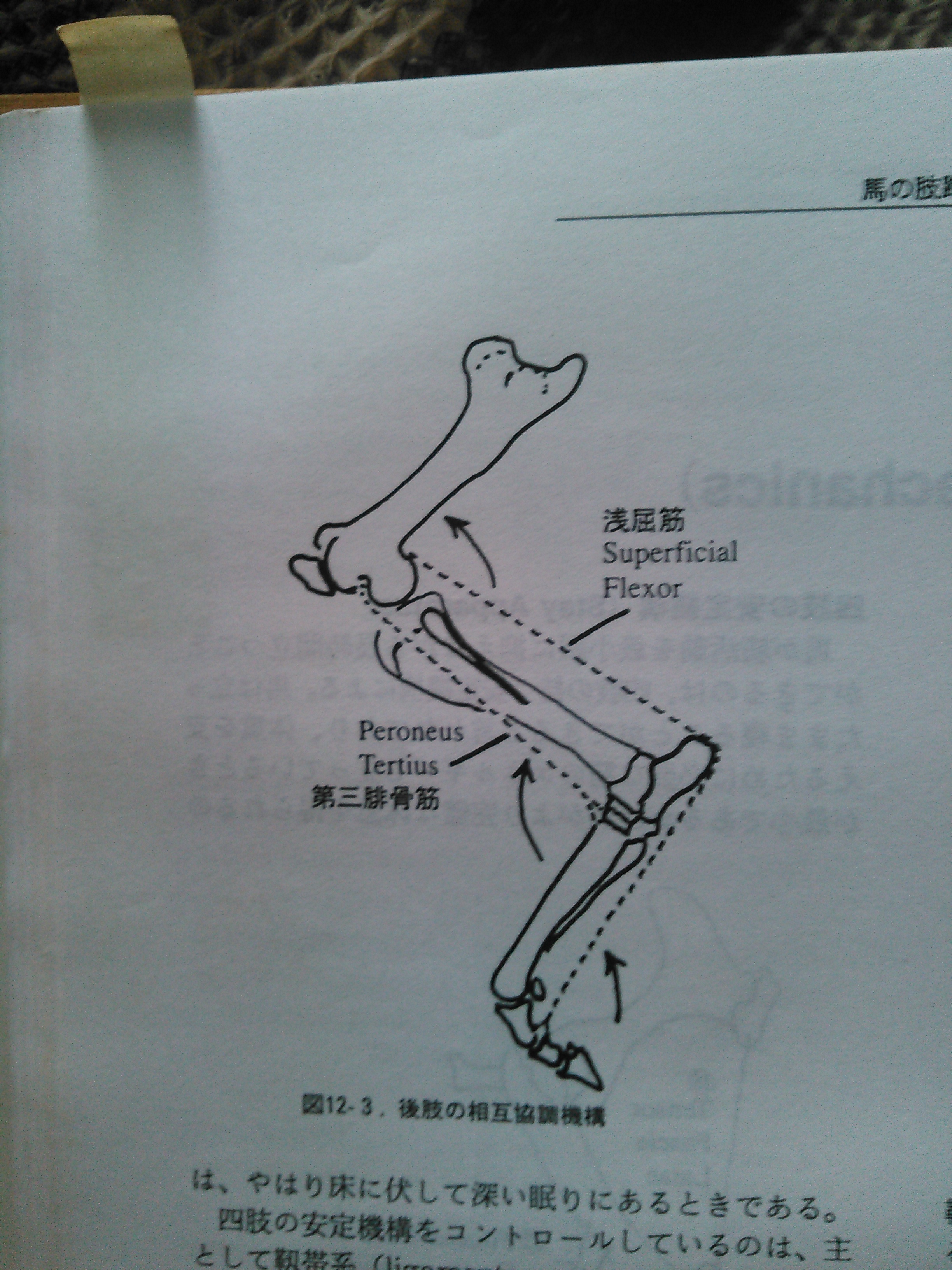

ちなみに、飛節は「相互協調機構・reciprocal apparatus」といって、後膝、飛節、球節、趾関節を連動させる仕組みの中にあります。

なもんで、飛節だけを動かすことはできないし、同時に後肢の蹄だけかえすこともできません。

飛節を動かすときは必ず後膝、蹄の反回も伴います。

ダグ・バトラー氏の「Bones and Ligaments」というVHSのビデオにその様子が出ております。

バラバラの骨を腱や靭帯を模した革バンドで留めていき、最後に後膝、飛節、蹄の反回の連動性を見たときはカンドーしました。

では、また。